関連人物

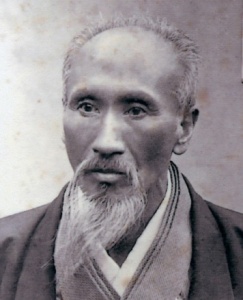

尾高惇忠 天保元(1830)年~明治34(1901)年

武蔵国榛沢郡下手計村(現在の深谷市下手計)に生まれ、通称を新五郎、藍香と号しました。書を好んだ惇忠は、塾を開いて近隣の子弟に教えました。従弟である栄一も論語をはじめとした四書五経を惇忠から学び、学問の師として仰ぎました。栄一の青少年期に大きな影響を与えた人物のひとりで、「藍香(惇忠)ありてこそ青淵(栄一)あり」といえます。

水戸学に影響をうけた惇忠は、尊王攘夷思想を抱き、ペリー来航以降混乱する時勢の中で、文久3(1863)年に栄一や渋沢喜作らとともに高崎城乗っ取り・横浜外国人商館の焼き討ちを計画します。しかし、世情を把握していた弟の長七郎の反対によって決行直前で中止します。

明治元(1868)年には、喜作らと彰義隊や振武軍に参加し旧幕府側に立ち、飯能戦争で戦いました。栄一と喜作が京都へ逃れ、故郷をあとにした一方、村の名主を務める惇忠は郷里に残ったことにより、一時、水戸天狗党とのつながりを疑われ岡部藩の陣屋に入牢するなど辛酸をなめました。

その後、栄一が徳川慶喜に仕えると、栄一を通じて慶喜の聡明さを知ることとなります。明治元(1868)年官軍が江戸を目指すと、彰義隊や振武軍に参加し旧幕府側に立ち飯能戦争を戦いました。翌年惇忠は、利根川から引水する農業用水備前渠の流路変更に伴う争議に関して、地元農民の先頭に立って民部省に訴え、事件を解決へと導きました。このことが政府高官に認められ、明治政府に入ると、官営富岡製糸場の設立に深く関わることになりました。工女の募集に至っては、自ら範を示すため、娘のゆうを伝習工女第一号として入場させています。富岡製糸場の初代場長となった惇忠は、特に工女の育成に重点を置き、一般教養の向上と場内規律の維持に努めました。

明治9(1876)年にその職を辞した後は、栄一の求めに応じて第一国立銀行に入り、盛岡支店や仙台支店の支配人を歴任し、東北地方の産業の発展に大きく貢献しました。

尾高惇忠

尾高ゆう

渋沢喜作 天保9(1838)年~大正元(1912)年

栄一の従兄弟で幼馴染です。栄一が「用意周到」であれば喜作は「剛毅果断」といったように、互いに切磋琢磨して成長し、その関係は長く続きました。

栄一らと図った尊王攘夷計画を断念した後、幕府に捕らわれないよう故郷を出た2人は、江戸遊学中に知遇のあった一橋家用人平岡円四郎の計らいで一橋家に仕えました。仕官後、栄一は財政面で、喜作は軍事面で能力を発揮し、ともに次々と昇進を果たしました。

慶喜が将軍に就任すると、栄一は慶喜の弟・昭武の欧州視察に随行して渡欧しますが、喜作は「奥祐筆(おくゆうひつ)」となり将軍側近となります。

鳥羽・伏見の戦いでは軍目付(いくさめつけ)の重責を担いましたが、旧幕府方は総崩れとなりました。その後、朝廷に対して恭順の意を示すため謹慎した慶喜の身辺警護を目的として旧一橋家の家臣を中心に「彰義隊」を結成し、喜作はその頭取となります。しかし、隊内の方針の違いから彰義隊を離れた喜作は、振武軍(しんぶぐん)を結成し、飯能で官軍を迎え撃ちますが、戦力差を埋められず半日のうちに壊滅しました。喜作は落ち延び、榎本武揚らとともに函館の五稜郭に立てこもり徹底抗戦するも、ついに降伏します。

その後は、栄一の推薦で大蔵省に出仕し、イタリアなどの蚕業視察のため渡欧します。帰国後、明治政府を辞職すると実業家としての道を歩み、横浜を代表する生糸商として海外貿易に尽力しました。

栄一と喜作は生涯にわたって友情を貫きました。

渋沢喜作

渋沢平九郎 弘化4(1847)年~慶應4(1868)年

渋沢平九郎は、尾高惇忠の末弟です。剣の修行に励み、腕を磨きました。栄一にとっては、妻千代の弟であり、栄一渡欧の際には平九郎を見立て養子としました。これは、幕臣が海外に出る場合、万が一のことを考えて必ず自分の跡継ぎを指名するという当時のならわしに則ったもので、栄一は千代との間に男子がいなかったことから、平九郎を指名して一橋家に仕官させました。

徳川慶喜が大政奉還ののちに恭順すると、平九郎は惇忠とともに、渋沢喜作らが組織した彰義隊に加わりました。その後、隊内での意見対立から、喜作・惇忠らと新たに振武軍を結成し、その中隊組頭になります。振武軍は、現在の埼玉県飯能市の能仁寺(のうにんじ)を本陣とし、官軍を迎え撃ちました。

しかし、圧倒的な戦力差のある官軍の前に壊滅状態になり、喜作や惇忠とともに平九郎も敗走しました。郷里を目指し、現在の飯能市と越生町にまたがる顔振峠を経て黒山(現在の越生町)に至って敵兵と遭遇すると、単身敵兵を切り伏せましたが、自身も傷つき、逃げ切ることが出来ないことを悟った平九郎は、ついに自刃して果てました。

のちに、遺骨の所在が判明すると栄一は、上野寛永寺の渋沢家墓所に埋葬し、その死を悼みました。

渋沢平九郎

桃井可堂 享和3(1803)年~元治元(1864)年

北阿賀野村(現在の深谷市北阿賀野)に生まれ、名を儀八、号を可堂といいました。

12歳の頃、渋沢仁山に師事し、22歳で江戸遊学を志しました。

江戸に出て東條一堂に儒学を学ぶと、門下の三傑と称されるまでになります。

そこで勝海舟、藤田東湖らの影響を受け、水戸や長州藩の影響も大きく受けたといわれています。

その後、備中庭瀬藩板倉勝資に仕えましたが、文久3(1863)年同藩を辞して帰郷し、中瀬村(現在の深谷市中瀬)で塾を開き学問を教えます。尊王攘夷思想に共鳴し、上武、越後の同士を集め、挙兵を試みるも、仲間の裏切りがあって計画は失敗に終わります。可堂は川越藩に自首し、江戸で幽囚された中で絶食して命を落としました。

北阿賀野の稲荷神社には、渋沢栄一の撰文による「可堂桃井先生碑」が建っています。

可堂桃井先生碑

渋沢仁山 安永7(1778)年~文政13(1830)年

渋沢一族の「東の家」に生まれ、通称を龍輔、雅号を仁山といいます。後に分家して「古新宅の家」を起こしました。

若い頃から学問の道を志し、江戸の一流の学者・文人と交流し、渋沢一族に学問・芸術を学ぶ意義深さを伝えます。また、自宅に「王長室」という塾を開いて「論語」をはじめとする学問を教えました。門下には桃井可堂、甥の渋沢宗助(誠室)・文平(喜作の父)・元助(栄一の父・市郎右衛門)の3兄弟がいます。

栄一は「論語」をもって生涯の指針としましたたが、「論語」を重んじる精神はこの仁山にはじまると言っても過言ではありません。郷土における学問の祖であり郷里で塾を開いた渋沢仁山の存在は一族に大きな影響を与えたと思われます。

渋沢誠室 寛政6(1795)年~明治3(1871)年

渋沢一族の 「東の家」に生まれ、伯父の渋沢仁山に学問を学びました。

「東の家」の当主(三代目宗助)となった時に一家は最盛期を迎えます。

書・剣ともに優れ、第一級の文化人であるとともに、経営の才能もあり、開港間もない横浜に進出して生糸・蚕種の海外貿易にも関わり大きな富を得ます。

また、養蚕技術の開発に取り組み、『養蚕手引抄』という技術書を自ら著して、広く公開するなど社会のために尽くしました。

渋沢栄一の伯父にあたり、栄一に書の手ほどきをしたのも誠室でした。

韮塚直次郎 文政6(1823)年~明治31(1898)年

現在の深谷市明戸出身の直次郎は、富岡製糸場の建設において資材調達のまとめ役を務めました。直次郎は、地元の明戸の瓦職人を率いて、製糸場の主要な建築材料である煉瓦を、フランス人技術者から材料や性質を聞き、試行錯誤の末、焼き上げることに成功しました。

その他にも、石材の輸送や瓦など多くの資材調達を請負った直次郎は、製糸場完成後の明治13(1880)年、永明稲荷神社(深谷市田谷)に製糸場を俯瞰する絵馬を奉納し、事業の成功を神に感謝しています。

韮塚直次郎が奉納した「富岡製糸場図大絵馬」(市指定文化財)

渋沢栄一記念館

〒366-0002

埼玉県深谷市下手計1204

電話:048-587-1100

ファクス:048-598-4331

更新日:2023年04月17日