ムシトリナデシコの面白い構造

初夏の時期に眼に鮮やかなピンクの花をつけるムシトリナデシコ。路上で野生化している姿もよく見ますが、名前もユニークです。

虫を取る構造を持った植物といえば、食虫植物という言葉がすぐ思い浮かぶでしょう。しかし、ムシトリナデシコは食べて栄養にするために「ムシトリ」をしているのではありません。

濃いピンクが大半ですが、わずかにピンクがかった白色もあります。

植物が子孫を残すためにはおしべの花粉とめしべの花粉の受粉が必要です。もちろん自分たちではできないので、虫たちに手伝ってもらわなければなりません。しかしただ待っているだけでは当然虫たちは来てくれないので、甘い蜜を出しておびき寄せるわけです。

この蜜は花粉よりも下にあるので、花の正面からやってきた虫は蜜を吸っているうちに体に花粉がつき、また別の花に行って受粉が成立する、ということになります。

しかし、虫の中には、花の横合いからストレートに蜜の溜まり部分にストローを入れ、吸ってしまう不届き者もいるのです。当然これだと、体に花粉がつかないので、花としては蜜の「吸われ損」になってしまいます。これを盗蜜(とうみつ)と言います。

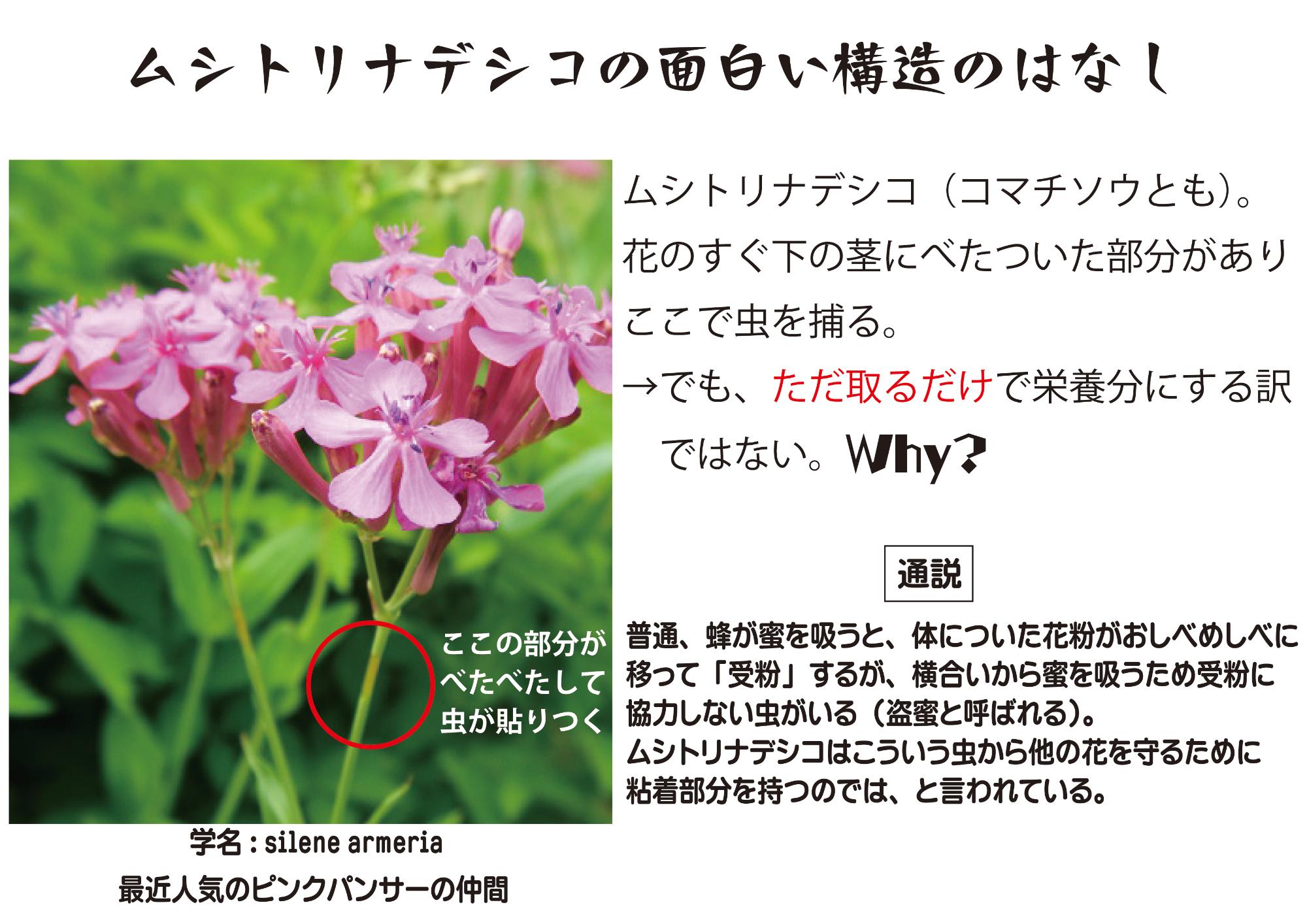

赤丸の部分がベタベタしており、小虫がよく貼りついている。

ムシトリナデシコは花の真下に茶色っぽく変色したベタベタの部分があり、ここで虫を捕らえる構造になっています。そしてそのままにしておくので、恐らく盗蜜を試みる虫から他の虫を守るためにこういう機能がついていると考えられているのです。

実際、小さな虫がこの部分にくっついて動けなくなっている様子をよく見ます。こうした虫は下から茎をよじのぼってきます。当然花粉よりも蜜源に先に達するので、やすやすと盗蜜が成立してしまうわけです。

とはいっても、虫たちは何も蜜を盗もうと思ってこうした行為をしているのではありません。体の構造上、正面から蜜を吸うことが難しいので、やむなく横合いから、というパターンが多いようです。きれいに咲いている裏側では、花と虫の熾烈な生存競争が繰り広げられているわけですね。

ところでムシトリ「ナデシコ」という名前ですが、これはナデシコの仲間ではなく、最近人気の「シレネ」の仲間になります。あの色鮮やかな花色は、確かにスパニッシュフラメンコやピンクパンサーといった、シレネを連想させる色です。他に、花の美しさを小野小町になぞらえて「コマチソウ」という名前でも呼ばれます。

まとめ

更新日:2025年07月03日