「紫陽花」と書いて「アジサイ」と読むのはなぜ?

紫や青、ピンクの色が美しいアジサイ。地面のアルカリ分によっても色に変化があるようですが、このアジサイを漢字でどう書くでしょうか?

そう、「紫陽花」ですね。紫の陽の花。まさしく大半のアジサイは紫だし、丸い花の形を太陽になぞらえたのでしょうか。名は体を表しているなあと思えます。

でも、よく見ると、違和感を覚える人もいるでしょう。ふつう、この「紫陽花」という字の並びで「アジサイ」とはどう見ても読めません。そう読むことを知らない人がこの名前を見ても、「しようか、ってナニ?」となることでしょう。

実は、この「紫陽花」という字は、中国由来のものなのです。

そして、これとは別に、日本特有の「アジサイ」の漢字もあるのです。

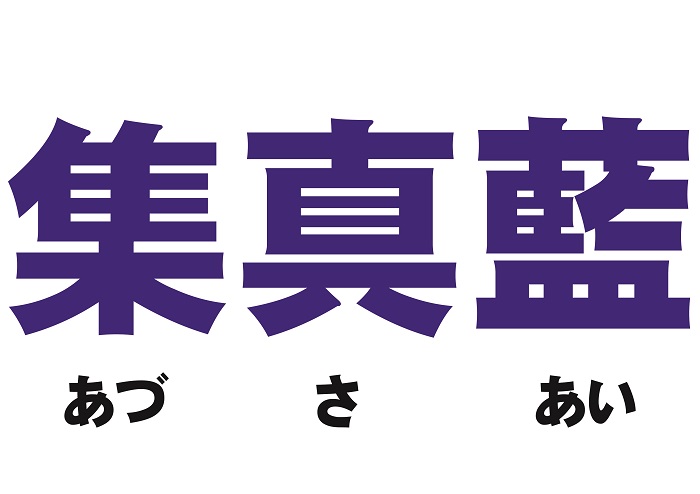

それは、「集真藍」と書きます。これで「あづさあい」と読んだそうです。この「あづさあい」が砕けて「アジサイ」になったわけですね。

「集」(あづ)は集まる。「藍」(あい)はもちろん藍色。「真」(さ)は強調を意味する文法的な用語なので、固有の意味はありません。

つまり、「藍色がたくさん集まっている(花)」ということなのでしょう。これは、およそ奈良時代あたりに、当時の人がガクアジサイを見て命名したということです。なるほど、ガクアジサイは、紫より藍色の花のほうが多い気がします。

ところが平安時代に、源順(みなもとの・したごう)という貴族であり学者であった人物が、日本で始めての百科事典を編纂する際に、中国・唐の時代の詩人白居易(はく・きょい)が、自分の詩の中で「紫陽花」という字を使っていることに注目しそれを引用したため、それからは今に至るまで「アジサイ=紫陽花」という表記が当たり前になっています。

そうすると、中国ではアジサイのことを「紫陽花」と表記するのか、ということなのかというと、それはまた違う話なのです。

ガクアジサイ

実は、アジサイは日本原産の花であり、もともとはガクアジサイ(額の花)しかありませんでした。昔の人が、ガクアジサイを見て「集真藍」と名づけたのは、ガクアジサイこそがアジサイだったからです。現在よく見られる、小花が集まってボールのように丸くなる型のアジサイは、江戸時代にガクアジサイが初めて海を越えて西洋に渡り、それが品種改良されて逆輸入されたものなのです。こういった日本原産ではない大半のアジサイは、「セイヨウアジサイ」と呼んで区別しています。

こういったよく見慣れたアジサイは、もともとガクアジサイが品種改良されたもの

こう見てくると、話はまた不思議な方向へ展開します。つまり江戸時代になるまで日本を出たことがなかったアジサイを、中国の唐の時代の人間が見たはずはないのです。

すると、一体白居易は何を見たのか?

「紫陽花」の文字が登場する白居易の詩は、「紫色の香り高い花を見た」といった内容だそうで、その花を指して「紫陽花」と彼は言ったとのこと。問題はこれは何の花だったのか?ということですが、一説にはライラックだったのではないかと言われています。

仮にライラックだったとしたら、それはそれでいいのですが、ライラックとアジサイでは全く違う花です。なのに、日本ではアジサイといえばセイヨウアジサイもガクアジサイも一緒くたに「紫陽花」となっている。本来発音的にも、意味的にも「集真藍」こそが、アジサイ固有の(少なくともガクアジサイに関しては)漢字だったはずなのに・・・と何か微妙な気持ちになってきます。かの植物学者・牧野富太郎も、この件については生前だいぶお怒りだった模様。

「集真藍」は現在、広辞苑にも載っておらず、ほぼ忘れ去られた言葉になっています。たぶん中国由来の表記にしたほうが当時としては重みがあったのだろうし、そして引用した自分の教養のほどをアピールしたかったのかもしれない平安時代の文人貴族のおかげで、「集真藍」は「紫陽花」に乗っ取られたような形になっています。本来同じ花を指しているわけではないにも関わらず。

そんな受難の「集真藍」ですが、言葉は使われることによって蘇るものです。「紫陽花」も字としてはきれいなものですが、「集真藍」の存在にも時には思いを馳せてはいかがでしょうか。ガクアジサイのきれいな藍色に目を細めた奈良時代の人々の感性に、ちょっと近づけるかもしれません。

更新日:2025年07月03日